High State of Performance

basis, Frankfurt

by Ramona Heinlein

Ein monumental großer Teppich aus unzähligen von Hand geknüpften Reihen erstreckt sich über die ganze Wand. Das Objekt ist von materieller Wucht und eigentümlicher Schwäche zugleich. Statt straff gespannt ist das Textil stellenweise in sich zusammengesackt, ganz so als wäre es erschöpft vom eigenen Gewicht, vom zu hohen Anspruch. Überhaupt strahlt das Werk Working Title: The Worry Wall (2017) von Kasia Fudakowski keine souveräne Ganzheit aus. Vielmehr scheint es unvollendet, ja vorläufig zu sein: Lose Fäden ragen nach unten und oben. Hier könnte immer weiter und weiter geknüpft werden. Doch wann ist etwas fertig, wann ist es genug? Besser, schneller, größer geht immer – work, work, work! Ist ein Ende in Sicht? Endlich loslassen? Not in this (art) world!

Kasia Fudakowski, Working Title: The Worry Wall, 2017, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and ChertLüdde, Berlin; Photograph: Laura Nickel

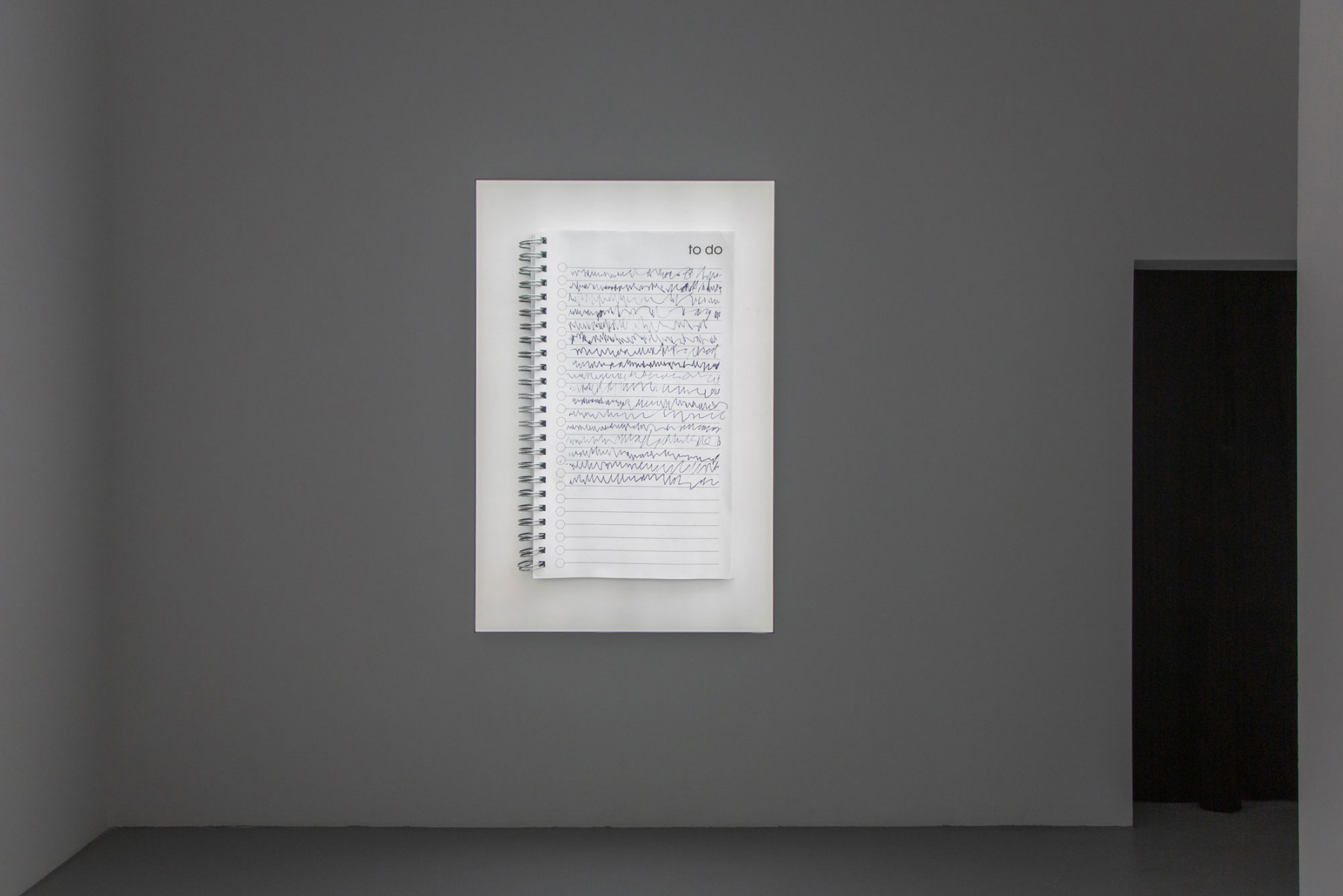

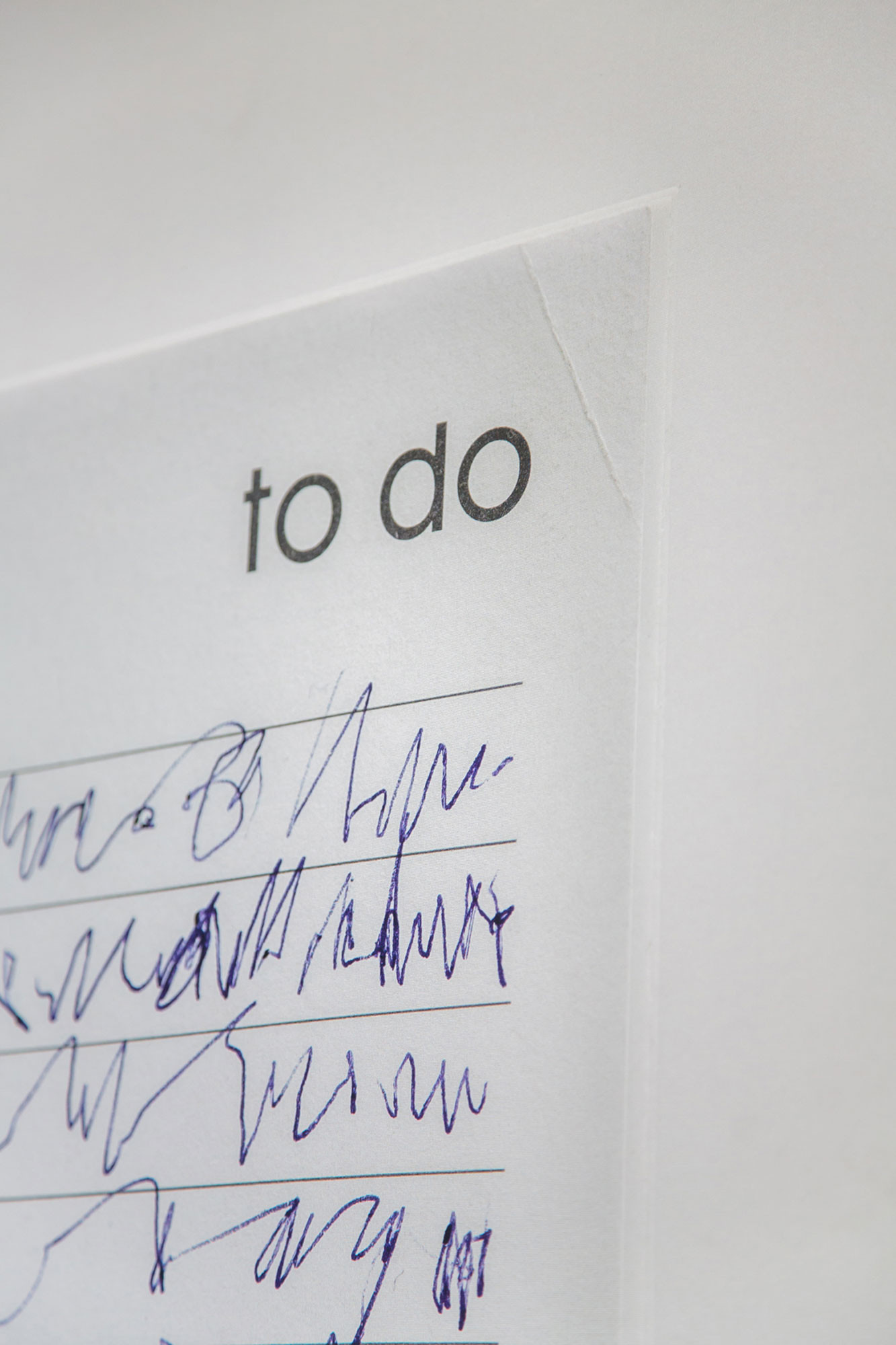

Die von Christin Müller kuratierte Ausstellung ‚State of High Performance‘ in der Frankfurter basis beginnt nicht umsonst mit einem Werk, das zur Ikone obsessiver Überproduktion taugt und zugleich die damit einhergehenden existentiellen Sorgen schon im Titel benennt. Schließlich umkreist die Gruppenschau eines der großen Themen unserer Zeit: den Zwang nach Produktivität und Selbstoptimierung in einer neoliberalen Gesellschaft: – busy ist sexy. Und warum so fahl im Gesicht? Sei doch bitte wholesome und healthy beim konstanten Selbstverbessern! Dabei ist Leistung längst performativer Selbstzweck. So zeigt auch die To-Do-Liste des Kollektivs Claire Fontaine nur unleserliches Gekrakel – kein Inhalt ist auszumachen. Ähnlich einer kommerziellen Leuchtbox scheint sie dabei für sich selbst zu werben. Auch wenn angesichts allgemeiner Orientierungslosigkeit kaum jemand so richtig weiß, was eigentlich zu tun ist – getan werden muss „es“ natürlich trotzdem, zur Not auch nachts.

Claire Fontaine, untitled to-do, 2016, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and private collection; Photograph: Laura Nickel

Die Lebensrealität von sogenannten Nachtarbeiter*innen nimmt Martin Kohout in seinem fortlaufenden kollaborativen Projekt Night Shifts in den Blick. In der dazugehörigen Videoarbeit Slides (2017) beobachten wir einen jungen Mann, wie er im Dunkeln durch die Straßen läuft oder tagsüber im Bett liegend mit dem Schlaf ringt, raucht, sich Ratgebervideos gegen Insomnie ansieht oder mit Siri über seine Probleme unterhält. Was bedeutet es für die körperliche und seelische Gesundheit, wenn Menschen – zeitversetzt zum Lebensrhythmus der Mehrheit – nachts arbeiten? Schlafstörungen und soziale Isolation zum Beispiel. Dass diese Zumutungen selten angemessen monetär ausgeglichen werden, ist freilich fester Teil eines zutiefst ungerechten Systems.

Claire Fontaine, untitled to-do, 2016, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and private collection; Photograph: Laura Nickel

Noch lästiger als die Armen sind für die kapitalistische Gesellschaft aber die Untätigen, ja die „Faulen“. Der Mensch braucht Arbeit, das weiß man doch! Sonst ist er, ja, … nichts. Die Künstlerin Pilvi Takala besitzt in The Trainee (2008) dagegen die Frechheit, genau das zu tun: eben nichts. So zeigen die Videoaufnahmen der raumgreifenden Installation die Künstlerin, wie sie einen Monat lang als Trainee in der Marketingabteilung des Wirtschaftsgiganten Deloitte „arbeitete“, nur um still an ihrem Schreibtisch zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen oder einen ganzen Tag im Aufzug zu verbringen. Keine hochwichtigen Telefongespräche, kein emsiges Tippen, keine Stressflecken am Hals. Die Reaktionen der Kolleg*innen, die ebenfalls zu sehen sind und von Belustigung über Verunsicherung bis hin zu Empörung und Beschwerden bei den Vorgesetzten reichen, haben echten Unterhaltungscharakter: „Several Tax-people went up to this person who they didn‘t know to ask her who she was and what she was waiting for/doing. The answer was that she is doing brain work and/or is thinking about her own things. People at Tax not only thought this is weird and funny, but also scary to some extent. What on earth is this and why has nobody missed the trainee all day?“ Vor allem das Gefühl der Bedrohung, der Angst, das das Verhalten der Künstlerin auslöste, lässt tief blicken: Wer nichts tut, scheint zu allem fähig – eine gefährliche Unkontrollierbarkeit, die es möglichst schnell einzudämmen gilt.

Pilvi Takala, The Trainee, film still, 2008. Copyright: the artist; Courtesy: the artist and Helslinki Contemporary

Pilvi Takala, The Trainee, film still, 2008. Copyright: the artist; Courtesy: the artist and Helslinki Contemporary

Eine gewisse Unheimlichkeit bei gleichzeitigem Witz ist auf ganz andere Weise auch den ausgestellten Werken von Jakub Choma eigen. Die hybriden Arbeiten der Serie Living the Gimmick (2018), die sowohl einen humorvollen Eklektizismus als auch eine fast morbide Qualität an sich haben, sind von einer überbordenden materiellen wie technischen Vielfalt geprägt: Pappe, Kork, Digitaldruck, CNC-Gravur, Laserätzung. Zwischen Bild, Schrift und Objekt schwankend, verfügen sie über die spielerische Schnoddrigkeit des DIY und lassen dabei Künstlichkeit und Härte auf Weiches, Organisches prallen. Mechanisch anmutende Glieder, Schnappschüsse aus der digitalen Welt oder eine Mind-Map sind kombiniert mit seltsam inhaltsleeren Werbe- und Lifestyle-Slogans: „Progress is our most important product, babies are our business, time is money, life is cheap“. „Breath in“ steht auf einer vertrockneten Ananasscheibe. Besonders spannend ist die Ausstellung 'State of High Performance' dann, wenn sich die ausgestellten Werke gewissermaßen an die eigene Nase fassen und auf ihre Produktionsbedingungen referieren. So ist der anfangs erwähnte Wandteppich von Kasia Fudakowski, an dem auch Kolleg*innen und Freund*innen mitwirkten, begleitet von einer Art digitalem Tagebuch, das auf einem Bildschirm zu lesen ist – das persönliche und das Kunstbetriebs-Rauschen sozusagen, das die Produktion des ausgestellten Werkes begleitete. Hier dokumentiert die Künstlerin den Fortschritt ihres Projekts genauso wie ihre Gedanken und ihren Alltag während einer Artist-Residency inklusive Deadlines, Gesprächen mit Kurator*innen und sonstigem Stress: „I weave 6 lines. The pointless, horrible tediousness of this project becomes apparent.“, „When I am weaving, I am worrying about the other work I am not doing. When I am not weaving, I worry about the weave not progressing.“, „I told them my idea. I don’t think they liked it.“…

Jakub Choma, Living The Gimmick, 2018, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and Polansky gallery, Prague; Photograph: Angelika Zinzow

Jakub Choma, Living The Gimmick, 2018, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and Polansky gallery, Prague; Photograph: Angelika Zinzow

Du bist nur so gut wie dein Netzwerk, du musst dich zeigen, connecten, reden – aber bitte sei dabei nicht zu konventionell, ein bisschen Edge muss schon sein. Der Druck, als Künstler*in zu bestehen, zu gefallen, produktiv zu sein, und der konstante Selbstvermarktungszwang, der damit einhergeht, wird auch in Ariane Lozes filmischen Arbeit Profitability von 2017 thematisiert. In einem Businessmeeting versucht die Künstlerin ihr eigenes Unternehmen „Ariane Loze International“ anzupreisen: „Impress them!“ Künstlerische Arbeit als kommerzielles Produkt, das nach den Regeln von Profitabilität und Effizienz funktioniert? Das kann nicht sein – die Kunst ist doch frei, und überhaupt …?

Dass sich die „Kreativarbeit“ und die häufig damit assoziierte Lebensform des Bohèmes jedoch nicht zum Zufluchtsort vor den Zumutungen des Kapitalismus romantisieren lassen, sondern längst mit Haut und Haar von diesem aufgefressen wurden, ist spätestens seit Boltanskis/Chiapellos Der neue Geist des Kapitalismus (1999) hinreichend bekannt. Flexibilität, Mobilität, Kreativität und Eigenverantwortung sind zu den Top-Tugenden eines Kapitalismus avanciert, der die Kritik an sich selbst für die eigene Sache produktiv gemacht hat. Auch wenn Museumsfoyers oder Studio Visits auf den ersten Blick in anderem Gewand daherkommen als die Businesswelt globaler Unternehmen, in der Loze ihr Schauspiel inszeniert, sollte man sich nicht täuschen lassen – ideologisch und materiell verstrickt sind wir alle. Kein Wunder also, dass Loze in ihrer Filmarbeit sämtliche Rollen – Investorin, Chefin, Mitarbeiterin, Künstlerin – auf einmal spielt.

Ariane Loze, Profitability, 2017, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and Michel Rein, Paris, Brussels; Photograph: Angelika Zinzow

Überhaupt ist zu beobachten, dass der Kunstbetrieb zum besonders perfiden Feld des neoliberalen Systems taugt, das letztlich von sämtlichen (vermeintlich kapitalismus- und gesellschaftskritischen) Akteur*innen mitgetragen wird. Immerhin LIEBEN wir doch alle, was wir tun. Außerdem ist es ein solches Privileg mit Hinz oder Kunz zu arbeiten – I mean, OMG, ist die Kritik an sozialen Machtstrukturen in diesem oder jenem Werk nicht brillant? Dich habe ich übrigens im Impressum erwähnt – reicht das nicht? Achso, faire Entlohnung, Krankenversicherung, Altersvorsorge? Du weißt doch, das Geld ist knapp. Sowieso geht es doch um die Sache. Alles für die Kunst! Außerdem, hast du etwa keine reichen Eltern? Wie, Klassenbewusstsein? Versuch doch mal Meditation oder CBD-Öl zur Stressbewältigung – darauf schwör ich ja total!

Besondere Aktualität gewinnt die Ausstellung ‚State of High Performance‘, die auf Grund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste, auch angesichts der weltweiten Gesundheitskrise und dem damit einhergehenden Stillstand des Lockdowns. Wird sich etwas ändern? Ist nachhaltige Entschleunigung in Sicht?, stellt die Kuratorin in ihrem Prolog zur Debatte. Das Potential der ausgestellten Werke liegt nicht in vorschnellen Antworten oder unaufrichtigen Verheißungen, sondern in den Fragen und Widersprüchen, die sie umso dringlicher aufscheinen lassen.

Martin Kohout, Slides, 2017, installation view, basis, Frankfurt. Courtesy: the artist and Exile gallery, Vienna and Polansky gallery, Prague; Photograph: Angelika Zinzow

'State of High Performance'

2. September – 5. Dezember 2021

Künstler*innen

Jakub Choma, Claire Fontaine, Kasia Fudakowski, Martin Kohout, Ariane Loze, Pilvi Takala

basis

Gutleutstraße 8 - 12

60329 Frankfurt am Main